棟板金とは?屋根を守る重要な役割と必要な修理についてご紹介

「あなたの家の屋根の棟板金が浮いていますよ」と訪問業者に指摘され、早急に直したほうがいいと煽るように勧められたという経験をされた方もおありだと思います。棟板金は見えにくい屋根の頂上にあるため狙われやすいといえます。

悪徳業者が目をつける「棟板金が浮いている」という状態ですが、その原因は板金を固定する釘が抜けることで生じています。

では、棟板金の釘が抜ける理由はなんでしょうか。また釘が抜けることで生じる劣化症状は、棟板金が浮く以外にどんなことがあげられるでしょうか。また修理費用の相場はいくらなのかについて解説していきます。

本記事を通して、棟板金に関する正しい理解を得て、悪徳業者に騙されないためにも役立てていただければと願っています。どうぞ最後まで読んで参考にしてください。

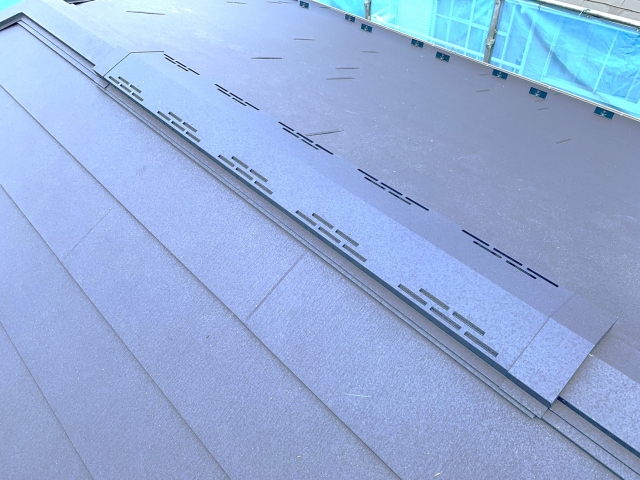

棟板金とは

棟板金とは、屋根の頂上にある金属製の板金のことです。

日本で普及率の高いスレート屋根やガルバリウム鋼板などの金属屋根に設置されています。

棟は、下からスレートなどの屋根材が葺きあげられて頂上までいき、それを貫板という木材で押さえ、上から棟板金をかぶせた構造をしています。

棟板金を貫板に固定するのに釘が使用されるのですが、この釘に問題が生じやすいのです。この点は詳しく後述します。

棟板金の役割

棟板金の役割は主に3つありますので解説していきます。

1.雨水が入らないよう防ぐ

屋根の頂上部分は特に風雨に晒されるため、雨漏りを引き起こす原因箇所になりやすいですが、棟板金があることで、雨水が家の中に侵入してくるのを防げてくれます。

2.屋根材が飛ばされないように固定する

棟板金は貫板を覆うように固定され、台風がきても屋根材が飛ばないように設置されています。

貫板は防水機能のない木材でできているため、金属製の棟板金によって貫板に防水機能や耐久性を与えることが必要です。

こうして、棟板金と貫板が互いに補強し合い、しっかり屋根を守る役割を果たしています。

3.建物の外観を美しく整える

棟板金は屋根の頂きにあることで、建物の全体の印象を引き立てる効果を与え、デザインや外観を美しく整えるのに一役かっています。

棟板金の材料

2000年代より前は、トタンが多く使われていました。

しかしトタンは、安価でも錆びやすく耐久性に乏しい欠点があるため、「棟板金はすぐに劣化する」というイメージが定着したいたのです。

そのため現在の主流は、多少コストが割高になっても、軽くて錆びにくく耐久性にとむガルバリウム鋼板がメジャーになっています。

棟板金は問題を起こしやすい部分

棟板金の設置場所は、屋根の頂きや角の部分であるため、雨風の影響を一番受ける場所です。その結果、台風や強風の被害を受けやすく問題を起こしやすいと言えます。

頑丈に設置されていますが、経年劣化による不具合はどうしても起きてしまいます。

そして、棟板金が経年劣化を起こす引き金となる原因は、釘が抜けることです。

次に釘が抜ける原因と起こる劣化症状を解説していきます。

棟板金の釘が抜ける原因

棟板金は貫板に釘で打ち付けられて固定されますが、この釘は施工後10年も経つと抜けてきます。釘が抜けることは、どの家でも起こることで覚悟しなければならない現象です。

では釘が抜ける原因とは何でしょうか。その原因は熱膨張とサビの2つありますので、これから詳しく解説していくことにしましょう。

熱膨張と収縮

釘が抜ける原因のひとつは、棟板金が熱膨張することです。

棟板金は金属でできているため、屋根に降り注ぐ直射日光で熱を持ち膨張し、反対に夜の気温の低下で急激に収縮します。

この時、釘は熱膨張の時は一緒に引っ張られますが、反対に収縮するのは板金だけで釘はそのまま取り残されるため、釘の周辺にひずみが生じ釘は少しずつ緩みだします。

すると棟板金が浮きだし、膨張と収縮を長年にわたり繰り返ことで、ついに釘が抜けてしまうわけです。

サビ

サビも釘が抜ける原因です。

風雨にさらされる屋根では、鉄でできた釘は水分に触れるためサビてきます。釘がサビて膨らんでくると、釘穴を広げてしまい、熱で膨張と収縮を繰り返すのと同じように、徐々に釘が浮き出し抜けてしまう経過をたどります。

ちなみに、最近ではステンレス製の釘が使用されるなど、サビが起こりにくいように工夫されています。

棟板金の釘が向けることで起こる劣化症状

棟板金の釘が浮いたり抜けたりすることが、他の劣化症状を引き起こす原因となっています。

引き起こされる主な劣化症状は、1.貫板の腐食、2.棟板金が浮き飛ばされる、3.雨漏りの3つです。

ではそれぞれを詳しく解説していきます。

貫板の腐食

釘が浮いたり抜けたりサビるなどの原因で釘穴が広がると、棟板金の中に雨水が入り込んでしまい、棟板金を固定するための木製の貫板が腐食してしまいます。木製の貫板にとって水分に触れ続けることは致命傷になることは周知のことでしょう。

そして腐食で貫板がボロボロになると、釘を何度も打ちなおしても固定力はなくなり、やがて簡易な補修では解決せず、新しい貫板と交換する規模の大きな工事が必要となります。

棟板金が浮き飛ばされる

釘が抜けていることを放置すると、全体に棟板金の浮きが進み、やがて棟板金は吹き飛ばされてしまいます。

棟板金は縦に長く尖っているため、落下すると近隣に迷惑をかけ、また人に当たると大事故になるので要注意です。

そして貫板を覆う棟板金がなくなると、雨に対して無防備になり当然劣化の進みも早くなるため、棟板金が飛ばされたと知ったら早急に業者に応急措置をしてもらうことは重要です。

棟板金は築後10年も経つと、どうしても浮いてくるものですから、業者に点検を依頼するのは賢明なことといえるでしょう。

雨漏りが発生する

棟板金の釘が抜けると雨漏りの原因になります。棟板金を固定する木製の貫板には防水機能がないため、棟板金で保護されていることは前述しました。

しかし、棟板金の釘が抜けたり緩んだりして浮いてくると、防水機能が発揮できなくなり、雨水が内部に入りこみ雨漏りがしてくるようになるのです。

雨漏りが進行すると、貫板の腐食にとどまらず、柱などの建物の内部構造まで腐食してきます。

そうなると建物の崩壊にまでつながりますので、雨漏りは甘く見ないで、早急に業者に修理を依頼するのは肝要です。

棟板金の修理方法と費用相場

棟板金の劣化具合により、補修になるか交換になるかで変わってきます。また、費用相場を押さえておくことで、訪問営業などの悪徳業者のぼったくりに注意できるでしょう。

以下に具体的な棟板金の補修と交換、および相場費用について解説していきます。

釘打ちコーキング補修

釘打ちコーキング補修は、定期的なメンテナンスとして行う必要があります。前述しましたが、棟板金の釘はゆるんだり抜けたりする問題が生じやすいからです。

釘のゆるみが見つかったら、釘打ちコーキング補修をします。

釘打ちコーキングの作業は、釘が打ち込まれている箇所に隙間があるとき、コーキング材を充填して隙間を埋め、釘を打ちなおし固定を強化できるので効果的です。

修理ほど大掛かりではなくメンテナンスの範疇のため、費用相場は1.5〜5万円程度で手軽に済みます。

ですから、釘に問題が生じだしてくる7~10年を目安に点検補修を行いましょう。

棟板金の交換

貫板の腐食や棟板金の劣化が進んでいる場合は、棟板金全体の交換工事が必要です。その際は、棟板金と貫板を新しいものと交換し設置していきます。

相場費用は、3万~30万円と高額です。

前述の釘打ちコーキングはコーキング材の充填ですむのに対し、交換となると新しい材料が必要になり、作業工数も増えてくるのです。

寿命が来る前の交換は、メンテナンスを行わないことが原因ですので、定期的な点検と補修は、長い目で見ると節約になるだけでなく、家を安全に保つことになるでしょう。

棟板金の修理費用を安くする手段

棟板金の修理費用を安くできる手段として考えたいのが下記の3つです。

- 他の工事と同時に行う

- 保険を活用する

- DIYは安くできる手段か

これら3つの点を考慮していくことにしましょう。

他の工事と同時に行う

棟板金の工事費用では、絶対削れない部分として、足場代と棟板金の長さが挙げられます。

足場代は、屋根の勾配が緩いとか、家屋が足場不要の構造である場合など、例外的に不要な時もありますが、ほとんどの場合は必須です。ですが足場代は費用の中でも大きな部分を占めており、例えば30坪二階建て住宅で約15万円~25万円程度もかかってきます。

ですから、足場を必要とする他の工事と同時に行うなら、費用総額は大きくなっても、一つの工事あたりのコストは安く抑えられます。

同時に行う工事として、屋根全体の補修や外壁塗装や補修などがあげられるでしょう。

保険を活用する

台風や強風、雪や雹などの自然災害によって、棟板金が飛ばされたり破損したりした場合は、火災保険の適用を受けられる場合があります。

しかし火災保険の適用外のケースは、経年劣化による釘のゆるみや抜け落ち、貫板の腐食などです。

また施工不良によって生じる不具合は、火災保険ではなく施工業者の保証になりますので注意してください。

保険適用は保険会社の規約などで異なってきますから、契約内容を確認したり会社に問い合わせたりする必要があります。

申請する時には、被害状況を撮った写真と、修理業者の診断書を用意することで手続きを円滑に進められるでしょう。

DIYは安くできる手段か

屋根にまつわる工事は費用も高額が予想され、節約のため自分でDIYで修理できたらと思うものです。しかし、棟板金を素人がDIYですることは危険ですから絶対やめましょう。

屋根からの転落は、プロの業者ですら死亡事故が起きているくらいです。

また電柱との距離などプロならではの知識と経験が必要とされることも多く、プロの業者に任せるのは賢明なことです。

さらに、台風で棟板金が飛んでしまうなど、緊急に応急処置が必要とされる場合でも、自分でしようとせずプロにお願いすることに徹しましょう。

応急処置なら費用も安くてすみます。たとえ台風などの被害が大きく業者に依頼が殺到し、待ち時間が長くなっても辛抱強く待つことは大切です。

まとめ

棟板金は釘が抜けるという、築後10年近くなると必ず生じることで劣化症状が加速する問題を抱えています。

それで、棟板金の釘の点検のために、定期的なメンテナンスの重要性と、補修や交換が必要となった場合の費用相場などを解説しました。

そして修理などを安く抑えるために、他の工事と同時に行うことや、保険を活用できる可能性や自分でDIYする危険もご理解いただけたのではないでしょうか。

棟板金は屋根の重要な部分ですから、目が届きにくいところにあっても見過ごさず、見守る必要性を意識していきましょう。